Cuando tienes un paciente en peligro y no te hace caso, ¿hasta dónde llegas?

Segundo de nuestros #CasosClínicos (podéis ver el primero en este enlace). En esta ocasión vamos a ser un poco menos descriptivos para explicar el caso con más agilidad y porque clínicamente y científicamente es un caso de sota-caballo-rey, pero los aspectos éticos del tema creo que son interesantes y merecedores de reflexión.

Un paciente habitual jubilado hace unos pocos años acude a una revisión anual, con el único antecedente relevante de una dudosa «anemia perniciosa». La anemia perniciosa, a pesar de ese nombre tan luctuoso, es una anemia macrocítica (pocos glóbulos rojos, que además son de gran tamaño, para entendernos) debida a un déficit crónico de vitamina B12 que ocurre en los pacientes con gastritis autoinmune (el estómago, en condiciones normales, secreta una sustancia llamada «factor intrínseco» que permite absorber la vitamina B12, por ello, la destrucción parcial de la mucosa gástrica impide que lo produzcamos en suficiente cantidad para poder absorberla bien). Y digo dudosa porque nunca llegué a observarla en consulta.

El caso es que el paciente acude con una analítica, que muestra una aparición súbita de anemia (antes no existente), muy distinta de la «anemia perniciosa» (que como decíamos en el párrafo anterior, cursa con macrocitosis -glóbulos rojos grandes-). En este caso su anemia es claramente microcítica (glóbulos rojos pequeños).

Las anemias súbitas, como podéis intuir, suelen asociarse o bien a pérdida de sangre por hemorragias (y que damos por hecho que son hemorragias digestivas si el paciente no ha sangrado por ningún lugar «visible») o bien por ciertas enfermedades graves que cursan con hemólisis (destrucción súbita de un gran número de glóbulos rojos). Es decir: los glóbulos rojos o se nos han «escapado» por una hemorragia o se han destruido de golpe.

Cuando además la anemia es microcítica, teniendo en cuenta que la microcitosis es muy típica de la falta de hierro (algo por ejemplo muy común en mujeres en edad fértil), tenemos casi claro que es por la primera causa (hemorragia), por un razonamiento sencillo: Cuando un glóbulo rojo se destruye, el cuerpo es capaz de reciclar su hierro para fabricar otros glóbulos rojos, pero si sangramos, perdemos ese hierro, que sólo podremos recuperar lentamente en la dieta).

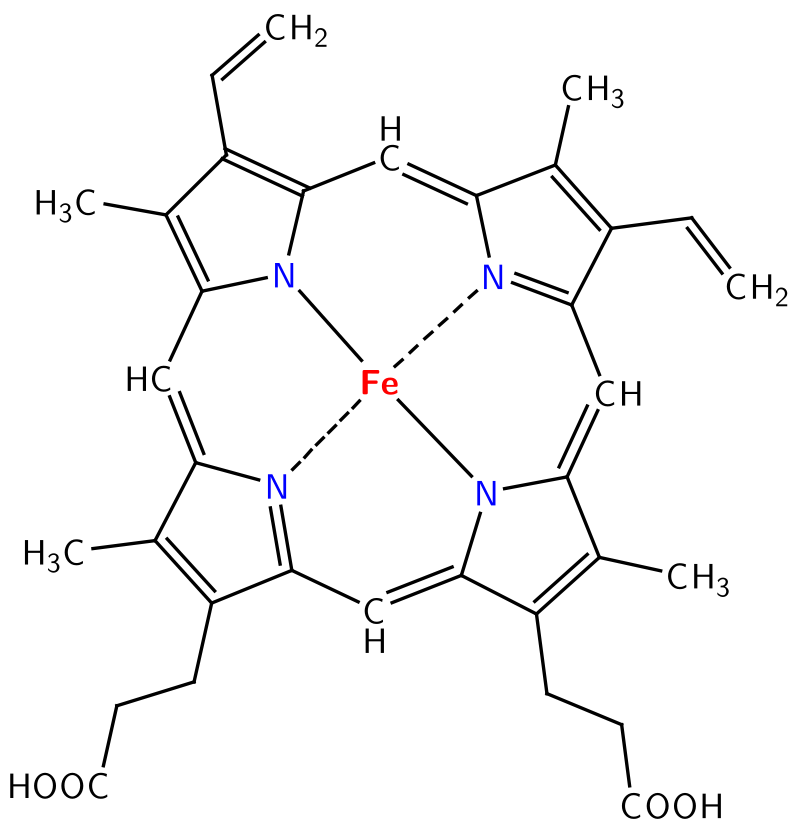

de hoy, es lo que hace especial a la hemoglobina.

Observad el átomo de hierro del centro,

indispensable para su funcionamiento.

De esta manera, al tener anemia súbita y microcítica (y además con depósitos de hierro por los suelos, algo que también se ve en la analítica), mi pensamiento se va directamente a buscar hemorragias. Le interrogo sobre el aspecto de las heces, y efectivamente las tiene mucho más oscuras últimamente, a veces, casi negras.

Éste, las deposiciones negras, que en medicina llamamos «deposiciones melénicas», es un signo patognomómico de hemorragia digestiva (si recordáis el caso anterior, llamamos patognomónico a aquel signo o síntoma cuya presencia por sí misma diagnostica directamente una enfermedad).

Es además un detalle que merece la pena que incluyáis en vuestra cultura médica: la gente se asusta fácilmente con deposiciones rojas, pero no con deposiciones negras. Sin embargo, a los médicos nos dan mucho más miedo las segundas (las rojas, aunque no está de más comentar con el médico en caso de duda, suelen ser hemorragias recientes, habitualmente anales o hemorroidales. Pero si presentas deposiciones negras, muy parecidas a cuando comes chocos en su tinta pero no los has comido, no dudes en venir al médico, es un signo importante.

La razón por la que nos asustan más las melénicas es porque la sangre, tras un lento proceso de oxidación y acción enzimática en el tubo digestivo adquiere ese color, y por tanto nos habla de una hemorragia que sin duda no es una pequeña herida hemorroidal.

El abanico de lesiones sangrantes es amplio: Una úlcera de estómago, un angioma intestinal, divertículos de colon, un esófago ulcerado por reflujo, pólipos de colon, y lo que más miedo nos suele dar: Un cáncer de colon o de estómago (afortunadamente los cánceres son raros en el intestino delgado, y digo afortunadamente porque no es fácil de explorar endoscópicamente el intestino delgado).

Ante esto, y con la intención de realizar un diagnóstico precoz (creo que el paciente está en serio peligro), le propongo una realizar una colonoscopia (por sintomatología parecía más probable un cáncer de colon que de estómago). Me dice que no, le insisto en que es muy útil y que si tiene un tumor, nos permitirá encontrarlo a tiempo, pero de lo contrario no va a ser posible.

Pero el paciente me dice algo que me desmonta: «Iago, tengo sententa años, he vivido mi vida satisfactoriamente, y asumo el riesgo de que esto pueda ser algo malo. Si este va a ser mi fin, yo lo asumo con todas las consecuencias y te pido que lo respetes, y ni palabra a mi mujer».

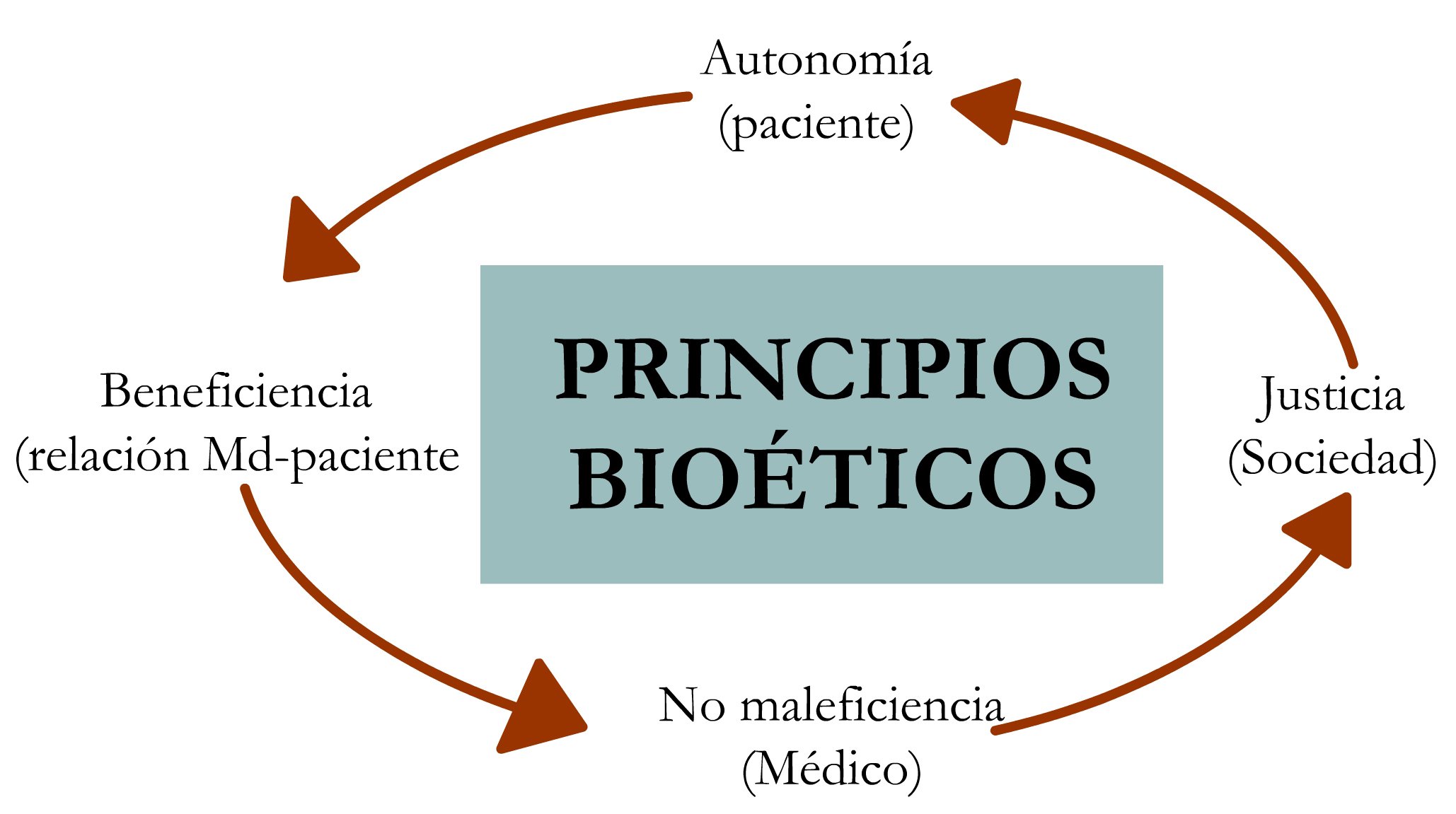

Esto, con toda la madurez de pensamiento y decisión que implica, me deja además atado de pies y manos como un carnero en un rodeo. El principio de autonomía del paciente en la ética médica consagra el derecho del paciente a tomar sus decisiones basándose en la información que el médico le da. Es su cuerpo, y es su decisión.

Me pide que me limite a tratar la ferropenia con suplementos de hierro para recuperarse y así hago: en pocas semanas recupera el recuento de eritrocitos (glóbulos rojos) y hemoglobina y ha mejorado su astenia (cansancio). Pero pocos meses más tarde vuelve a anemizarse, y vuelvo a aconsejarle que se haga la colono, cada vez me tiene más asustado. Me dice que ya verá si se la hace. Le insisto en que lo valore de verdad, le puede salvar la vida y ahorrarle sufrimiento.

Nuevo tratamiento con hierro oral, nueva recuperación, nueva anemización en otros pocos meses. Ahora parece algo más convencido, llego al punto de redactar una carta para el endoscopista para que se la entregue de mi parte cuando vaya. Tardo tiempo en volver a ver al paciente, y me acabo enterando de que nunca llegó a ir al digestivo.

Bastantes meses más tarde (y casi dos años después de que yo diese la primera voz de alarma), mi paciente entra pálido (y no por la anemia) en mi consulta y me pide con gravedad que abra un sobre. Había ido a una cardióloga, mucho más «autoritaria» que yo, que le «obligó» (entiendo que con un tono mucho más coercitivo que el mío) a hacer la dichosa colonoscopia. El resultado, efectivamente, mostraba un cáncer de colon localmente bastante avanzado (lógico, después de por lo menos dos años), pero tal vez no muy invasivo.

Y en ese momento me di cuenta: me había «mentido», no estaba preparado para algo así, no estaba preparado para morir. Cuando, dos años atrás, me había dicho tan ceremoniosamente que estaba preparado para morir tras una vida satisfactoria, se estaba refugiando en un mecanismo de defensa de negación. No estaba tranquilo, en realidad tenía pánico a un mal diagnóstico, y la forma de racionalizarlo fue contarme esa milonga.

Mi convicción de que su voluntad real era luchar por curarse aumentó al ver lo rápido que se puso en manos de un cirujano para operarse. Lamentablemente, la cirugía no llegó en su momento óptimo, no resultó resolutiva, y fue deteriorándose hasta fallecer dos años más tarde.

A día de hoy estoy convencido de que si le hubiese pillado dos años antes, habría superado la enfermedad sin grandes contratiempos. Pero no supe «leer» sus verdaderas intenciones o preferencias, camufladas tras ese deseo de ejercer el principio de autonomía. De acuerdo a la ley y al principio de autonomía de nuestro código ético, respeté su voluntad… y probablemente esa fue su sentencia. Curiosamente, si hubiese sido más agresivo, este hombre, por todo lo demás encantador, con el que pasaba grandes ratos en consulta y con una relación de mutuo afecto, habría continuado su vida de manera satisfactoria y autónoma.

Y como me suele pasar en estos casos, me pasé unos cuantos meses acordándome de él cada vez que me iba a la cama por la noche. Hoy soy un poco más viejo y pragmático, y aunque por supuesto sigo respetando el principio de autonomía del paciente, intento hacer más esfuerzos para discernir la verdadera voluntad del paciente, reconozco mejor el miedo, y gracias a eso tengo al menos dos pacientes en la memoria que han salvado la vida y agradecido mi forma de gestionarlo, pero a mi primer paciente, mi amigo, no pude ayudarle.

Creo que esto es algo que aunque muchos compañeros no saben verbalizar, por incapacidad, por orgullo, por creer que los médicos perdemos profesionalidad si exteriorizamos nuestros sentimientos, es en realidad una gran mochila con la que vamos cargando durante nuestras carreras y que contribuye (junto con al maltrato de nuestros gestores, que creen que somos dependientes de una cadena rápida) al famoso síndrome de burn-out que se ve con tanta frecuencia en nuestro gremio, desgraciadamente.

Iago López Gálvez

Médico de Familia